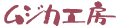

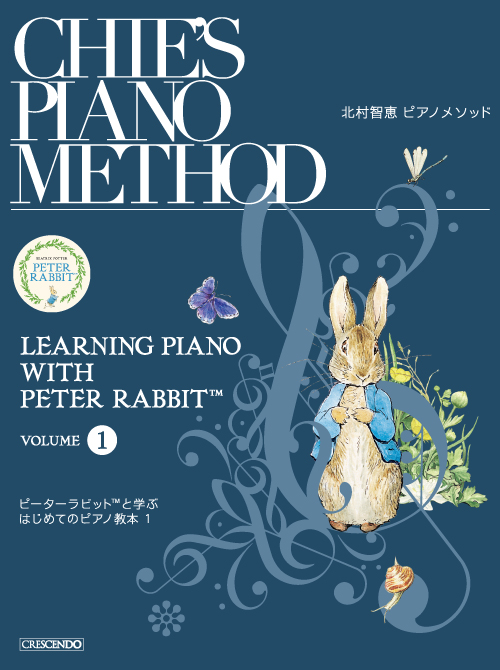

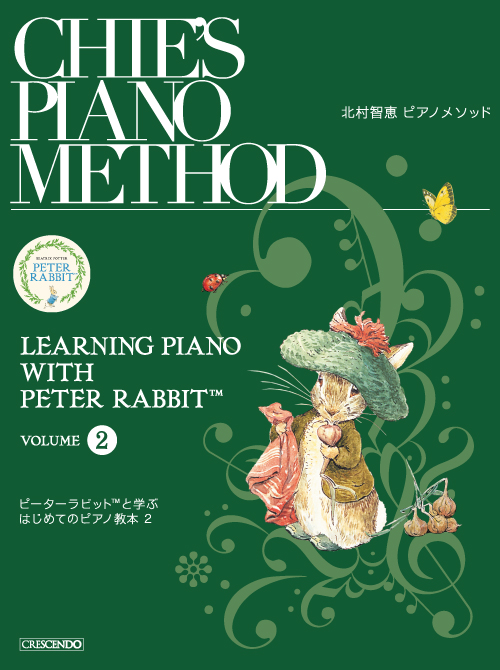

ピーターラビットと

学ぶはじめての

ピアノ教本 全三巻

本書は、初めてピアノを習う

人のための導入教材です。

入門期から楽典の知識、

演奏の技術と同時に

「音楽の本質( =音で何かを

表現する事) 」を学ぶ、

革新的なピアノメソッドです。

北村智恵 ピアノメソッドとは

子どもたちが初めてピアノを習うとき、そのレッスンは「音楽」を楽しむための時間でなければなりません。

そして「本当の楽しさ」とは、決して目先のことで喜ばせるような、 子どもに娼びたレッスンから生まれることはなく、子ども自身が心で感じたり想ったり考えたりした「イメージ」を思い通りに「音で表現する」という、音楽の本質に適った、実直なレッスンの中でこそ導き出せる深い感情のことです。

音楽という芸術の力が子どもたちの心を開き、その魂を誘うからに他なりません。そのためにはやはり、導入期から、子どもを一人の「人間」 として尊重し、心や感性を育てるための、“初めから音楽するメソッド”を与えることが大切です。

私はこの本を一人の指導者としての視点で作りました。

長年の指導経験で学んだ子どもの「特性」や、また、子どもの数だけ存在する「個性」 を考え合わせて、どの子にも「理解」できる喜びをもたらすことと、小さな美しいもの、小さな暖かいものを、一人ひとりの歩幅で、てくてくと共に拾い集めながら歩んで行くというレッスンのあり方をより多くの子どもたちや先生方に広めたいと思ったからです。

「音楽性」+「楽典」+「技術」

各曲の学習事項は、次の曲で学ぶ課題に関連づけられ周到に配列されています。1巻から3巻まで、前後の曲のつながりや対比を意識して順番に学ぶことが、「楽典」や「技術」へのより深い理解につながります。

それぞれの曲はビアトリクス・ポターの絵本の各ページのシーンをイメージして作曲されたオリジナル曲と、ポターの生きたイギリスの古くからある民謡です。それぞれに絵と標題がつけられ、そこから想像したことを音で表現する体験が、子どもたちの音楽性と「表現力」を育てます。

「自分の音」を聴く力

1巻の1曲目から、両手を均等に扱い、同じ曲を異なる指使いで弾くことを学びます。音質、音色、音量、テンポ、アーティキュレーションを聴きわけ、弾き分けるための学習課題をひとつひとつクリアすることによって、自然に「自分の音」を聴く力が育ち、打鍵のコントロール、ポリフォニ一の奏法をマスターします。

「自分の音楽」を創る力

1曲1曲の音楽表現にこだわり、指導者と生徒が時間をかけて一緒に学べるように、たくさんの応用課題が盛り 込まれています。

暗記や訓練に終始する練習ではなく、はじめから音楽の本質に添って学ぶことで、子どもたちの自発的なイマジネーション、思考力、リスニング、演奏力が鍛えられ、「自分の音楽」を創る力が身につきます。

全3巻終了後には、余力をもって次のステップ「ブルクミュラー25のやさしい練習曲op.100」(著者推奨)に進む事が出来るようになります。

ピーターラビットのおはなし

この絵本の作者、ビアトリクス・ポターは、当時の良家の子女がそうであったように学校には通わず家庭教師による 教育を受けていました。

ビアトリクスは幼い頃から動物や 植物を描くのが大好きで、家庭教師に絵を教わり「いつでも、どこでも描いていた」といいます。こうして彼女の観察、 表現、創造する力がはぐくまれていきました。

ある日、彼女 の家庭教師で、気の合う友人でもあった、ムーア夫人の息子ノエル君が病床にいると聞き、彼に絵手紙を送ります。そこには、ビアトリクスがその頃飼っていた、うさぎのピーターをモデルにしたひとつのお話が書いてありました。

手紙はこう始まります。「親愛なるノ工ル君、なんて書いたらいいかわからないので、4ひきの小さなウサギのお話をしましょう。名前はフロプシー、モプシ一、カトンテール、そしてピーターと いいました。

ビアトリクスはノエル君に宛てたこの絵手紙を絵本にまとめ、それが後に『ピーターラビットのおはなし』として英国フレデリック・ウォーン社から発売されました。

その後、多くのキャラクターが加わり、ピーターラビット絵本シリーズとなって、100 年以上たった今でも世界中の人々に読み継がれ、愛され続けています。